舌尖上的交融:东鸣西应的汉唐时期饮食文化

民以食为天,人类的文明史首先是人类饮食文化的发展史。而中国饮食文化的发展史,也是中外民族文化的交流史,尤以汉唐时期最为繁盛。这一时期,随着北方丝绸之路和南方丝绸之路的开通、发展与兴盛,珍馐玉馔、美酒异器促进了民族间饮食文化的交流互鉴、融合吸收。这股饮食之风更是随着海上航线向东传入今朝鲜半岛、日本地区,所产生的深远影响至今可见。在中国的西南,被誉为“天府之国”的成都,连接南北,沟通东西,各种饮食文化交汇融合,却又自成一家之风。

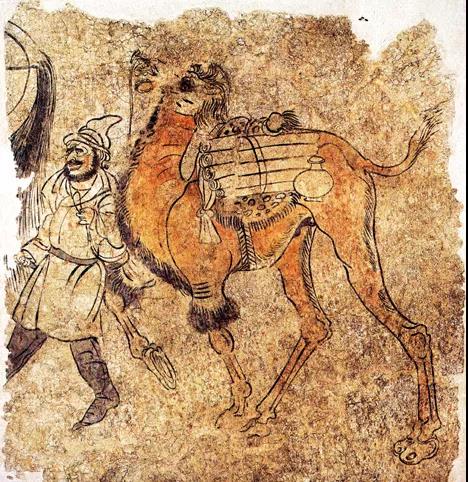

胡商牵驼壁画(唐)。河南省洛南新区安国相王孺人唐氏墓出土,河南省古代艺术博物馆藏。壁画中描绘了头戴着高高尖帽,身穿翻领束腰短袍的胡人牵着高大雄健的骆驼的场景。

胡风西来

汉武帝建元三年和元鼎二年,张骞两次出使西域,横贯亚欧大陆的北方丝绸之路由此贯通兴起,来自域外的客商通过北方丝绸之路陆陆续续进入中原。这些胡人客商成为外来文化的传播者,带来了富有特色的西域食品及饮食习俗,外来的胡食、胡器、胡服等在中原地区逐渐流行起来。胡风的注入,不仅丰富了当时人们的生活,也促进了民族间的融合和文化的碰撞,使饮食文化变得多姿多彩。至唐代“胡风饮食”已十分兴盛,史称“开元来,贵人御馔,尽供胡食”。

白釉胡人酒尊(唐)。陕西省西安市韩森寨出土,陕西历史博物馆藏。酒尊高23.5厘米,整体为胡人怀抱皮囊形,胡人体内中空。

域外来物

根据文献记载,在汉唐时期经由丝绸之路传入中原的作物多达十余种,众所周知的葡萄便是其中之一。葡萄在文献中亦写作“蒲陶”,如司马相如所著的《上林赋》提到“梬枣杨梅,樱桃蒲陶”。而关于葡萄的引进,在《史记·大宛列传》中有明确的记载是在汉张骞出使西域后引进的,文献载:“宛左右以蒲陶为酒,富人藏酒至万馀石,久者数十岁不败。俗嗜酒,马嗜苜蓿。汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地。”

白玉忍冬纹八曲长杯(唐)。陕西省西安市何家村窖藏出土,陕西历史博物馆藏。这件长杯通高3.8厘米,口径10.1厘米,采用上等和田美玉雕凿,玉杯外壁装饰有忍冬图案。忍冬纹是从南北朝时期就开始流行的一种装饰纹样,用它来寓意长寿。

此外,根据《齐民要术》《西京杂记》等文献记载,汉晋时期经西域传入的作物还有很多,如豌豆、石榴、大蒜、核桃、黄瓜、芝麻、榅桲(木梨)、胡荽(香菜)等。唐时《酉阳杂俎·木篇》还记载了海枣、巴旦杏、菠萝蜜、油橄榄、胡椒、无花果等六种自波斯(今伊朗)传入的作物。另外,菠菜、西瓜也是在唐、五代时期传入。

胡食盛行与汉风西行

胡食一般泛指西域各民族的食物。像胡饼、饆饠、羌煮貊炙以及胡酒等都是汉唐时期广受中原人民喜爱的胡食种类。

史籍记载,东汉灵帝喜爱胡服、胡帐、胡床、胡饭。当时的京师显贵也纷纷效仿,宋人李昉所著《太平御览·饮食部》中引《续汉书》:“灵帝好胡饼,京师皆食胡饼。”所谓的胡饼,《释名·释饮食》中讲:“胡饼,作之大漫沍也,亦以胡麻着上也。”可见,胡饼或为一种形状很大的饼,饼面上应撒有胡麻。到了唐代,京师长安十分盛行胡饼,市场上到处有定点供应的“胡麻饼店”和流动贩卖的“窝饼胡”,唐人无论贵贱,皆以胡饼为主食。

饆饠,亦写作“毕罗”,自西域传入。饆饠究竟为何物?现有两种观点,一种认为是馅饼之类,一种则是抓饭,尚无定论。但是可以肯定的是,饆饠在唐代颇受欢迎,在长安城内的东市和长兴里有专售店。《酉阳杂俎·酒食篇》将其与萧家馄饨、庚家粽子等一起列入“衣冠家名食”。其种类有蟹黄饆饠、樱桃饆饠、天花饆饠、猪肝饆饠、羊肝饆饠等。

面食(唐,618~907年)。吐鲁番市阿斯塔那墓地331号墓出土,新疆维吾尔自治区博物馆藏。图中描绘的是1000多年前人们的休闲食品。当时的人对面点的要求已不仅限于好吃,还要好看。新疆干燥的气候使这些面点得以保存下来,让我们对当时的面点工艺有了更直观的了解。

胡食中的肉食,首推“羌煮貊炙”。羌和貊指少数民族,煮和炙则是烹调技法。在《齐民要术·羹臛法》中有所记载:“羌煮法:好鹿头,纯煮令熟。”而貊炙,刘熙《释名·释饮食》说:“貊炙,全体炙之,各自以刀割,出于胡貊之为也。”王先谦疏证补:“即今之烧猪。”这种吃时用刀切割肉类的方式,原本就是游牧民族的习俗。

汉唐时期由丝绸之路而来的胡酒,主要有葡萄酒、三勒浆和龙膏酒等。葡萄酒在汉代是西域所贡,当时非常贵重,甚至可以用之换取官职。《后汉书·张让传》李贤注记载有孟佗“以蒲陶酒一斗遗让,让即拜佗为凉州刺史”。至唐太宗时期,葡萄酒的酿制方法才见于史籍记载。《唐会要》载:“葡萄酒,西域有之,前世或有贡献。及破高昌,收马乳葡萄实于苑中种之,并得其酒法,(太宗)自损益造酒,酒成,凡有八色,芳香酷烈,味兼醍醐,既颁赐群臣,京中始识其味。”此后,随着生产规模的逐渐扩大,葡萄酒越发受到人们的欢迎。三勒浆也是一种果酒,唐时由波斯所贡,通常由诃梨勒、毗梨勒、庵摩勒三种树的果实酿造而成。龙膏酒在文献中记载较少,苏鹗《杜阳杂编》中写道:“龙膏酒,黑如纯漆,饮之令人神爽。此本乌弋山离国所献。”

在西域的美食传入中原的同时,中原的作物及饮食用具也同样影响着西域,如桃。桃的食用历史悠久,早在新石器时代,人们就已经食用野生桃了。在河南新郑的峨沟北岗遗址、江苏海安的青墩遗址、浙江杭州水田畈遗址及广西钦州独料遗址中均有桃核的出土。在河北藁城台西商代遗址中出土的二枚桃核和六枚桃仁,经鉴定,认为是人工栽培种植的。商周后,桃树的种植普遍,《诗经·魏风》中就有“园有桃,其实之肴”的记载。《礼记》中更是将桃列入了祭祀“五果”之一。随着北方丝绸之路的开通,桃逐渐向西传播,在和田民丰尼雅遗址、罗布泊楼兰古城遗址、吐鲁番阿斯塔那墓地中都有桃核的出土。同样,在吐鲁番阿斯塔那墓地中还发现了唐代的面食。这些面食有九瓣式、叶片式、四棱、宝相花纹等多种样式,这些面制食品有些是由中原传入的,饺子便是其中之一。此外,在吐鲁番墓葬中还有过馄饨、粽子等食物的出土,这些食物共同反映了中原地区饮食文化的传入与影响。

从分餐制到合餐制

在现有的诸多画像砖(石)、壁画等考古资料中,我们可以发现,汉代贵族宴飨宾客时通常采用分食的方式。人们席地而坐,面前摆放低矮的食案,小型轻巧的食具放置在案上,大型器具则直接置于地上。这便是分餐制,之所以实行分餐,使用小食案进食是重要原因,其历史可以上溯到史前。在山西襄汾陶寺文化遗址中,便出土有用于饮食的木案。到了胡风炽盛的唐代,随着以胡床为代表的高足坐具的流行,传统跪坐受到了冲击,垂足坐姿逐渐被接受。由于坐具的变化,导致进食用具的变更,矮小食案逐渐被大桌取代。在西安市长安县发现的唐韦氏家族墓壁画宴饮图,展示了唐人游玩宴饮的场景,壁画中央摆放有一长方形大桌,桌上放置杯盘等食具,桌边三面各放有一条高足长凳,每条凳上坐三人,他们当中有人在饮酒,有人在聊天,还有人在击掌叫好。这幅宴饮场面的壁画可以表明,在中唐时期,合餐制便已经出现并传播开来。至唐后期,高椅大桌的会餐已十分普遍,分餐制逐渐演变为合餐制,至宋代基本定型。

食风东渡

西汉元封二年,武帝遣荀彘、杨仆二人经由水路和陆路征伐卫满朝鲜,建乐浪、玄菟、真番、临屯四郡,史称“汉四郡”。汉四郡建立后,来任职的官吏、开垦的农民、经商的大贾和中原移民,将汉文化逐渐传播至此。同时随着朝鲜半岛南北逐渐往来,汉文化继续向南部传播,为东部海上航线的发展提供了保障。至唐代,东部海上航线得到高度利用,来自新罗和日本的遣唐使成为饮食文化的传播使者。

新罗朝贡

唐朝初年,新罗借助唐朝的力量统一了朝鲜半岛,开始积极吸收大唐的各种文化。由于唐朝开明开放的理念,许多新罗人来到大唐经商、学习、生活,他们为饮食文化交流做出了积极的贡献。当时,从朝鲜输入的多是各种作物,如陈岩《九华诗集》所记载新罗的黄粒稻;段成式《酉阳杂俎·草篇》记载“茄子有新罗种者,色稍白,形如鸡卵”;陶谷《清异录·百果门》称“新罗使者,每来,多鬻松子”。

与此同时,唐朝饮食文化也在向朝鲜输入,并在一定程度上影响了朝鲜人民的生活。其中,尤以茶文化的输入最为明显。金富轼《三国史记·新罗本纪》载“茶自善德王有之”,善德王在位时间为632至647年,由此可见当时朝鲜已经开始饮茶了。不过,在唐朝时,新罗的饮茶风尚主要在贵族、僧侣中传播,属于上层阶级的饮食之风,且主要用于佛教茶礼。

遣使来唐

比起新罗,唐朝的饮食文化对日本的影响更大。自唐太宗贞观三年,舒明天皇派出了第一批遣唐使,此后的二百多年间,日本先后向唐朝派出十几次遣唐使团,吸取唐朝文化,当中也包括饮食文化。遣唐使带回日本的饮食文化,不仅仅局限于食物原料和进食用具,也包括烹饪的技法。在当时,也有一些僧人东渡到日本传道,鉴真便是其中非常重要的一位。除了弘扬佛法以外,鉴真东渡时还携带有诃梨勒、胡椒、阿魏、石蜜、蔗糖、蜂蜜、甘蔗等物,日本人真人开元(淡海三船)著《唐大和尚东征传》对此有所记载。还有日本学者认为,豆腐和味噌也是鉴真传到日本的。

茶同样是中国饮食文化对日本饮食文化影响最为深远的内容之一,日本现在流行的茶道文化就源于中国。茶叶最早由日本僧人带回,并开始在日本进行种植。《茶叶全书·茶之起源》记载:“延历二十四年,高僧最澄由中国研习佛教还日,携回若干茶种,种植于近江阪本村之国台山麓。”不过,唐时日本饮茶的风气还只停留在上层统治者中间,并没有在下层民众中普及。

在现在的日本,有种流行的烹饪方式——刺身,有学者认为这种烹饪方式也与遣唐使的往来有关。早在先秦时期,我国便已经有了生食鱼肉的记载,《诗经·小雅·六月》中写道:“饮御诸友,炰鳖脍鲤。”文献中的脍,便是指切作薄片或细丝的肉,自春秋起,鲤鱼就因其味鲜美无比而最堪作脍。《论语·乡党》中记载孔子说“食不厌精,脍不厌细”。到了汉唐时期,脍是最常见的制作方法,并形成了“脍不厌细”一大特色。除了烹饪方式,进食用具——箸(筷子)在日本的传播与使用,也被认为是与遣唐使往来有关。

食传夷越

汉武帝平南越,设九郡,又以成都为根据地经略西南,“南丝路”得以畅通,汉文化由此向西南地区输出,西南民族地区的饮食文化得以融合发展。至唐代,中国的饮食文化更是利用南海航路传播到东南亚诸国,根据文献记载,真腊(今柬埔寨)的寻常人家,“盛饭用中国瓦盘或铜盘……往往皆唐人制作也。”

佳果飘香

西汉武帝元鼎六年平定南越国后,大量北方人口陆续南迁,中原饮食文化逐渐渗透,丰富了岭南地区的饮食文化,同时岭南地区种类繁多的水果,也通过进贡的方式输入中原。当时,在南海郡,汉王朝设有专门官职,以掌龙眼、荔枝、橘、柚等果品的岁贡。杨孚《异物志》载:“交趾有橘官,置长一人,秩三百石,岁贡御橘。”在嵇含《南方草木状·卷下·果类》中就有荔枝、龙眼的记载:“荔枝树……核黄黑似熟莲,实白如肪。甘而多汁,似安石榴……《三辅黄图》曰:汉武帝元鼎六年,破南越,建扶荔宫。扶荔者,以荔枝得名也。自交趾移植百株于庭,无一生者,连年移植不息。”“龙眼树……肉白而带浆,其甘如蜜……荔枝过即龙眼熟,故谓之荔枝奴……《东观汉记》曰:单于来朝,赐橙、橘、龙眼、荔枝。魏文帝诏群臣曰:南方果之珍异者,有龙眼、荔枝,令岁贡焉。出九真、交趾。”至唐时,荔枝、柑橘等岭南水果仍是运往中原的主要货物,据《新唐书·地理志》记载,澄州、越州等地都会进贡橘子。

食在天府

两汉时,得益于都江堰渠系所提供的稳定而充沛的灌溉水源,精耕细作的农业得到长足发展,自流灌溉体系与陂池种植、养殖并行的立体农业滋养出了富庶的“天府之国”,成都平原成为全国首屈一指的稻作农业区。先进的农耕技术和农耕工具由成都平原向西南地区输入,对西南地区的农业发展产生了深远影响。

同时,井盐、茶叶、美酒等蜀地“特产”,也成为饮食文化中不可缺少的一部分。在中国的饮食文化中,注重精味,注重调和,这当中,盐占有重要位置。四川自先秦以来便是井盐的重要产地之一,秦汉均在成都设盐官管理井盐生产,文献载:“惠王二十七年,仪与若城成都……置盐、铁、市官并长丞。”西汉时临邛(今邛崃)、蒲江和南安(今乐山)三处设有盐官,盐井数量大增。

蜀地被誉为茶文化的起源地之一。清初学者顾炎武在《日知录》中说:“自秦人取蜀而后,始有茗饮之事。”汉代王褒《僮约》中最早记载了“烹茶”和“买茶”的文献。到了唐代,茶饮更为普及,几乎家家户户都饮茶,很快贫富阶层都盛行这一饮食风尚。除了饮用之外,茶也被用于制作茶膳。汉代,人们便已经开始将采摘的茶叶晒干,制成菜点食用,因其味道苦涩,又称为“苦茶”。到了三国魏晋时期,张揖《广雅》记载:“荆巴间采茶作饼,叶老者,饼成以米膏出之。”除了“茶饼”,晋时也有蜀人开始经营茶粥,傅咸《司隶教》有“闻南市有蜀妪,作茶粥卖之”的记载。至唐代,茶粥的制作和食用愈加广泛。唐代储光羲《吃茗粥作》描述了盛夏在朋友家吃茶粥的情形。唐代孟诜《食疗本草》十分推崇用茶汤煮制的茶粥。

除了饮茶,蜀人更是好酒,而且善于酿酒。《华阳国志·蜀志》称“九世有开明帝始立宗庙,以酒曰醴”。随着西南各族的统一和丝绸之路的畅通,成都酒业蓬勃兴盛。到了唐代,酒文化更是空前繁盛,绵竹剑南春、泸州荔枝绿、郫县郫筒酒等均是名酒中的佼佼者,杜甫有诗曰:“鱼知丙穴由来美,酒忆郫筒不用沽。”诗人李商隐则说“美酒成都堪送老,当垆仍是卓文君”,可见成都佳酿之出名。如此兴盛的酒文化,带动了酒肆业的发展,诗人张籍在游玩成都时写下了《成都曲》,诗中就描写了酒肆林立的场面:“万里桥边多酒家,游人爱向谁家宿。”

纵观中国饮食发展:以海纳百川之态聚八方食材,吸取不同烹饪方式、不同食俗礼仪融合发展,在中外饮食文化相互促进与融合中,丰富传统饮食文化的内涵,焕发出蓬勃生机。

(原标题:舌尖上的交融:东鸣西应的汉唐时期饮食文化)

- 俄罗斯“送冬节”文化交流活动在北京举行 2024-03-16

- 兰州大学为“一带一路”建设贡献力量 2024-02-26

- “春节已经成为伊瓜苏市文化的一部分” 2024-02-21

- 世界最大仿古福船除夕夜抵达新加坡 2024-02-12

- 第十届“我想象中的中国”儿童绘画大赛在墨西哥举行 2024-01-12